Ce texte décrit une expérience partagée avec des étudiant·es et enseignant·es lors d’un workshop que j’ai co-réalisé à Bliiida (tiers-lieu messin) avec l’École Supérieure d’Art de Lorraine où j’enseigne. Ce workshop s’intitulait Vivre en espaces potentiels et prenait pour point de départ une technologie de scanner 3D gracieusement prêtée par l’entreprise 3D Jungle dont les machines sont installées dans le tiers-lieu. Dans ce contexte, j’ai invité les étudiant·es à s’emparer de cette technologie et à essayer de la comprendre, d’en trouver les limites, les possibilités et de travailler sur la thématique « d’espaces potentiels » — terme qui remplace ici son faux synonyme « virtuel ».

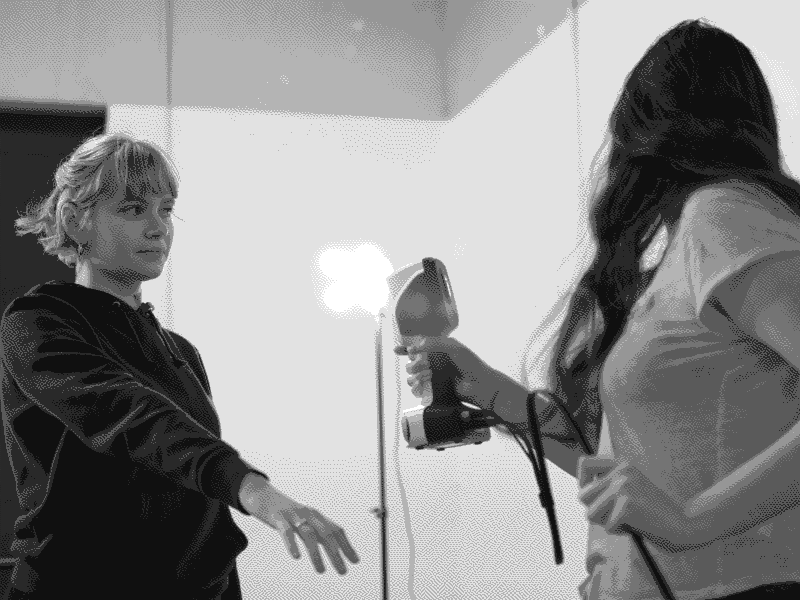

Cependant, ce texte n’est pas une analyse de cette thématique et des propositions des participantes·es, je souhaite ici me focaliser sur l’expérience — physique — du scanner. Car c’est bien au milieu d’une danse commune avec la machine que les formes sont nées. Dans l’expérience hybride d’une sensorialité partagée se construit une relation à tisser avec l’appareil pour obtenir un résultat de scan 3D exploitable — ou qui fournit en tout cas le résultat escompté.

Commençons par décrire l’appareil (FIG. 01). Le scanner est un outil en plastique robuste et lourd, de forme allongée, comportant une partie centrale fuselée et adaptée à la taille d’une main, et des parties supérieures et inférieures bombées et comprenant sur la partie basse un double appareil photographique et en haut un système d’émission et de réception infra-rouge. Cet étrange « pommeau de douche » blanc et noir oscille entre une facilité de manipulation de part sa forme et une étrange lourdeur de sa technologie qui incite à l’utiliser avec beaucoup de dextérité. L’ensemble est relié par un long câble à un ordinateur, lui-même équipé d’un logiciel adapté pour récupérer les formes 3D. Le logiciel était, dans notre cas, diffusé sur un grand téléviseur de manière à avoir une visibilité optimale sur ce qui était scanné par l’appareil.

Une fois pris en main, comment scanner une forme ? L’ensemble du procédé est guidé par étapes successives par le logiciel. Un temps de calibrage via une mallette de mires dédiée, puis une pré-visualisation pour finalement commencer l’étape de scan. C’est ici que démarre une étrange promenade qui se doit d’être précise et relativement rapide pour deux raisons : plus le temps de scan est long plus le volume de données est élevé — donc lourd à traiter dans un second temps — mais, surtout, nous scannions majoritairement des corps dont l’immobilité ne pouvait être parfaite. Il s’agissait donc d’être le plus rapide que possible pour éviter les mouvements et artefacts. Cette rapidité demande cependant une certaine dextérité et une compréhension précise de la manière dont le scanner se repère dans l’espace. Une fois une première zone scannée, celle-ci devient la référence pour positionner le reste de la forme. Lorsque le logiciel perd son orientation, il faut donc revenir sur cette zone principale pour qu’il se calibre de nouveau et que le scan puisse reprendre. Autrement dit, plus cette zone est vaste (un buste par exemple), plus il est facile de retourner la capter. Une main ou un visage ne permettent pas de revenir se calibrer rapidement car ce sont des zones trop étroites et qui bougent facilement.

Dans cette chorégraphie, la première étrangeté pour tout novice de ce type de technologie et la perte du repère visuel. Vous ne regardez absolument pas l’espace dans lequel vous vous déplacez, mais la visualisation proposée par le logiciel sur un écran déporté. Ce qui signifie que pour scanner, il ne faut pas regarder ce que nous sommes en train de scanner, mais bien la vision de l’appareil et uniquement celle-ci. L’espace physique qui vous entoure apparaît de nouveau uniquement lorsque le logiciel n’affiche plus le scan convenablement ou pour esquiver les différents équipements présents dans l’espace. Pour scanner vite et bien, il faut donc apprendre à regarder avec les yeux de l’appareil et à comprendre la manière dont il calcule l’espace. Après deux jours de tentatives, nous arrivons bel et bien à scanner efficacement des formes (entendre le terme « efficacement » comme obtenir la forme souhaitée en allégeant au maximum le fichier).

Seconde étrangeté, le logiciel arrête le scan lorsqu’il ne peut plus s’orienter. Autrement dit, vous n’êtes pas le seul maître du démarrage et de l’arrêt du scanner. Régulièrement, celui-ci s’interrompt en exigeant un re-calibrage sur une zone précédente. Demande qu’il fait également s’il distingue qu’une zone scannée a bougé.

Le logiciel semble déjouer une de nos volontés de scanner du mouvement, ou au moins une suite de postures au sein du même scan.

La compréhension de la zone principale de calibrage nous a permis tout de même de mettre en place une ruse. Puisque le scanner ne voit que ce qui est immédiatement devant lui, le mouvement peut avoir lieu en dehors de cet espace de scan, mais à une seule condition, que la zone principale de calibrage ne change pas (reprenons par exemple notre buste). Excepté cet espace, tout le reste peut bouger en dehors du champ de vision de l’appareil. Lorsque nous scannons de nouveau l’espace avec un changement, le logiciel considère donc qu’il s’agit d’une nouvelle zone qu’il n’avait pas scannée et ajoute la forme comme une « seconde peau » à la première, permettant ainsi une sorte de cumul de formes superposées (FIG. 02.)

*

Montons en généralité, que nous dit cette expérience ?

Dans ma thèse, j’ai écrit un chapitre sur les « sensorialités connectées » qui décrit — au moins partiellement — ce phénomène (chapitres 5.2 et 5.3). Dans une volonté de mieux comprendre les termes de « sens », « sensorialité » et « sensibilité », j’ai développé un travail de définitions pour l’humain et pour la machine. Je citais en ce sens Merleau-Ponty :

« Il faut reconnaître sous le nom de regard, de main et en général de corps un système de systèmes voué à l’inspection du monde, capable d’enjamber les distances, de percer l’avenir perceptif, de dessiner dans la platitude inconcevable de l’être des creux et des reliefs, des distances et des écarts, un sens ... » (Maurice Merleau-Ponty, La prose du monde, p.110-111).

J’insiste sur le passage « un système de systèmes voué à l’inspection du monde », autrement dit un système composé d’un ensemble de sens qui permettent l’analyse de ce qui entoure le corps ou de ce qui le compose. Ce qui rejoint la définition de sensorialité : « Sensibilité d'ordre psychophysiologique ; ensemble des fonctions du système sensoriel » (CNRTL). Mais Merleau-Ponty nous précise bien que, pour l’humain, ce système de systèmes est voué à fabriquer du sens, jouant avec l’ambiguïté du terme entre le fait de « ressentir » et de « donner sens ». C’est pour cela que nous considérons notre corps comme un filtre sémantique (le seul qui nous soit d’ailleurs imposé). Les systèmes informatiques équipés de capteurs fonctionnent de manière similaire, système de systèmes qui analysent ce qui les entourent (avec des limites différentes du corps humain) pour traduire ces stimuli récupérés en un sens calculé.

Cependant, « donner sens » passe ici par un certain nombre de choix effectués par les développeurs du programme qui vont permettre de récupérer l’information souhaitée. Le concepteur du programme est celui qui fait les choix de sensorialité pour son dispositif.

C’est ici que la notion de « sensible » peut aussi nous éclairer car elle nous parle de « valeur émotionnelle » (Charles Lenay), se rattachant aux notions de « sensible » voire même de « sentiment », mais également de capteurs, car régler la sensibilité d’un capteur, c’est paramétrer la valeur la plus faible que ce dernier va récupérer. Pour le corps humain, la sensibilité est également définie comme « Propriété de la matière vivante de réagir de façon spécifique à l'action de certains agents internes ou externes » (CNRTL). Contrairement aux appareils de mesure, la sensibilité n’est pas équivalente à une quantification précise (comme la quantité minimum), mais plutôt à une approximation ressentie d’un facteur comparé à un autre. La sensorialité englobant donc, selon nos définitions, l’ensemble du système sensoriel qui lui-même est interprété en fonction des différentes sensibilités. Cette sensibilité a donc, dans le système perceptif humain, le même rôle que pour les capteurs d’être plus ou moins réceptif à une information extérieure, mais ne la formule pas de la même manière et devient plus difficile à quantifier. La définition pose tout de même problème pour l’humain car elle affirme que l’être vivant va réagir de façon « spécifique et opportune » aux stimuli extérieurs grâce à cette sensibilité, ce qui n’est évidemment pas toujours le cas.

*

En creux de ces définitions, se tisse justement un rapport complexe entre le système sensoriel humain et machinique et la manière dont les deux produisent du sens. C’est dans ces interstices que se jouait ici la manipulation du scanner et peut-être même sa complexité d’utilisation. Oublier son propre système sensoriel pour le remplacer par celui d’une machine qui impose sa perception. Profondément comprendre la manière dont cette dernière perçoit et, justement, comment fonctionne sa sensibilité pour parvenir à la maîtriser et possiblement la déjouer. Cette réflexion pousse l’outil à sa limite, le déploie plus loin que l’objet utilitaire pour en faire un partenaire qui peut (co)produire des choses fabuleuses, mais aussi poser de nombreux problèmes. Son interprétation ne dépend plus de la nôtre mais d’un mélange entre son usage et sa conception ; en revanche, le résultat du scan dépend de notre capacité à collaborer avec un système sensoriel machinique et alien.

Antonin Jousse, Sensorialités connectées : Réévaluation de la notion d’interactivité dans le champ contemporain des arts numériques, thèse de doctorat, 2021.

Charles Lenay, « Corps touchant, corps touché : l’expérience de la sépara- tion », dans IMPEC : Interactions Multimodales Par ECran, thème : corps et écran, ENS de Lyon, 4-6 juillet 2018.

Maurice Merleau-Ponty, La prose du monde, Paris : Ed. Gallimard, 1969, 215 p.

FIG 01. Image du scanner 3D.

FIG 02. Image réalisée par une étudiante lors du workshop sur le thème du cri. Sur le visage, le phénomène de double peau est ici visible.

FIG 03. Utilisation du scanner par deux étudiantes.