Je viens de terminer la lecture de l’ouvrage écrit par Michel Serres en 1977 intitulé Atlas. En reprenant mes notes, je m’intéresse à une phrase présente à la page 66 et indiquant : « Voir suppose un observateur immobile, visiter demande qu’on perçoive en se mouvant. » Michel Serres écrit ceci pour appuyer une réflexion sur le proche et le lointain, l’intérieur et l’extérieur et, finalement, sur notre manière d’être dans ces espaces. Il s’interroge notamment sur l’errant, toujours en mouvement, et sur le casanier, qui connaît son territoire par déplacements courts et usuels chez ses voisins directs. Il pose sa question en ces termes « qui, des deux, connaît mieux l’espace […] » ? Et donc, devons-nous nécessairement nous déplacer pour connaître l’espace ? Ou, en posant la question différemment, lequel de « voir » ou de « visiter » permet de mieux percevoir notre environnement ?

C’est peut-être contre-intuitif mais, à la lecture de cette phrase, me revient à l’esprit l’ouvrage de Jean Louis Boissier L’écran comme mobile, publié en 2016. Reprenant ses recherches sur « la relation comme forme », interrogeant les mouvements interactifs comme méthodes d’écriture, l’auteur décrit la place des écrans — et plus spécifiquement des smartphones — dans ces moments interactifs.

Mais surtout, il pose son hypothèse de la sorte : « La part virtuelle du réel que nous portons désormais sur nous, avec nos écrans mobiles, ne fait-elle pas de nous des immobiles ? »

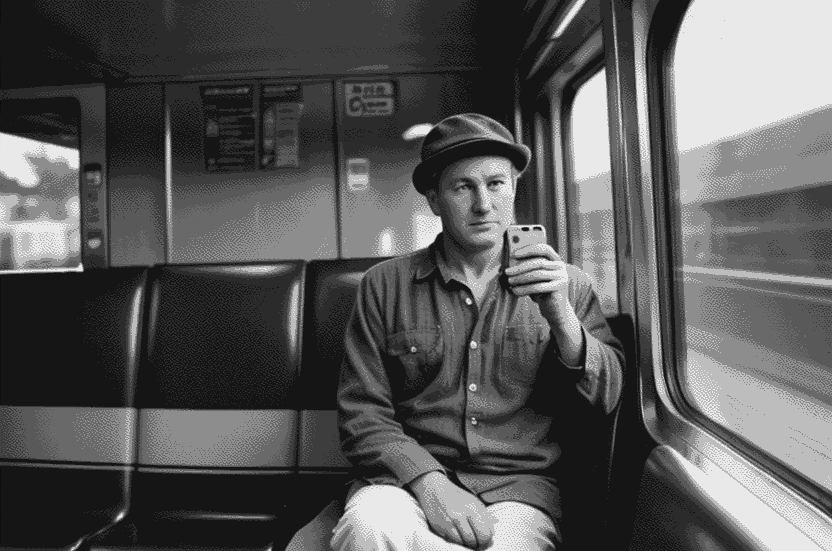

Il le précise, il n’entend pas ici le terme « immobile » comme la description d’êtres dépourvus de tout mouvement, mais plutôt comme la nomination d’un nouveau régime de mobilité. Par analogie, il décrit cette immobilité plus ou moins comme celle vécue dans un train. Le corps est assis dans le wagon, a priori immobile, mais se déplace grâce au véhicule qui le transporte. L’auteur indique ici que « Les immobiles à l’écart de la mobilité « ordinaire » que nous venons de décrire peuvent illustrer […] la façon que trouve l’immobile pour se superposer, ou se substituer, à toutes sortes de mobilités effectives. » Ce qui souligne que nous ne sommes pas complètement immobiles face à un écran, notre corps ne bouge plus, mais nous naviguons dans des espaces autres.

Reprenons alors le texte de Michel Serres dans lequel il se demande, quelques pages avant, s’il n’y aurait pas un concept entre local et global, quelque chose qui lierait les deux ? C’est là que l’écran « mobilisable » de Jean Louis Boissier prend tout son sens. Mobilisable faisant référence, en médecine par exemple à « rendre mobile », mais aussi à la qualité de « mobilisation ». Pour l’auteur, en rattachant le terme « mobilisable » à l'écran, nous annonçons une dimension performative, c’est-à-dire une expérience signifiante. « Mobiliser un écran, c’est lui trouver un contenu mobile, des images en mouvement, mais c’est aussi le rendre actif comme objet, comme support. »

L’utilisateur du smartphone passerait donc du « voir immobile » au « visiter en mouvement », du casanier à l’errant. Mais peut être pas tant passer de l’un à l’autre, que rester l’un et l’autre, un lien entre le local et le global, une compréhension liée et complexe des espaces qui se juxtaposent. Sans vouloir forcer des liens entre les deux ouvrages, écrit à quasiment quarante ans d’écart, je trouve intéressant la manière qu’à Michel Serres de repositionner les deux verbes et de questionner leur rapport aux déplacements dans les espaces. C’est ainsi qu’il y situe son travail sur l’être là et être hors là.

Mais reprenons donc les définitions des deux verbes.

Voir, c’est « enregistrer l'image de ce qui se trouve dans le champ visuel, d'une manière passive, sans intention préalable ».

Visiter, c’est se rendre quelque part pour voir … un lieu, une personne, être au chevet de ou encore pour manifester sa présence.

Le premier verbe semble bien positionner le corps comme un point immobile tandis que le second souligne la nécessité de déplacer le corps ailleurs.

Je ne souhaite pas tant répondre à la question que se pose Michel Serres — à savoir de qui de l’errant ou du casanier connaît mieux le territoire — mais davantage de comprendre qu’elles sont ces postures dans les espaces numériques ? Si ce blog interroge le virtuel, c’est pour en définir certains contours. La place du corps à l’intérieur de ce dernier en est un.

Sans conclure la réflexion ici, je propose tout de même une hypothèse : les deux profils existeraient-ils dans les mondes numériques ? Du casanier, qui navigue dans un Internet maîtrisé, quotidien ou dans des univers virtuels familiers ; à l’errant, celui qui fouille, qui cherche, qui se déplace dans les entrailles du web pour y trouver de nouvelles ressources.

Mais dans certains mondes virtuels, comme les jeux vidéo, la redondance, la possibilité de revenir et rejouer à un monde, y compris s’il est grand, ramène à la posture du casanier. Reconnaître des lieux, des espaces, des endroits où des souvenirs qui sont ancrés … répéter le jeu, encore.

Dans un entretien réalisé le 27 février 2025 avec un joueur au sujet de ce type d’expérience dans le jeu vidéo Grand Theft Auto 3, l’interviewé relève deux points qui font avancer la réflexion. Le premier, c’est qu’il parle de sa relation avec les lieux du jeu « comme des souvenirs de vacances ». Le second point, c’est qu’il nomme en ses termes une certaine mémoire corporelle ; le corps du joueur se souvient, par interface interposée, de ses gestes de doigts lors de la navigation dans un espace. Par exemple, la sensation physique de conduire dans le jeu, la touche pour ouvrir la portière, ou encore — comme le site la personne interviewée — les suites de touches martelées pour taper des codes de triche et échapper à la police.

Pour compléter avec nos deux verbes, la posture ici décrite est complexe. Il peut s’agir de voir, car le corps est immobile face à l’écran. Mais il s’agit aussi de visiter des mondes, de se mouvoir dans un espace pour en saisir les particularités, ou pour se remémorer des instants de vie — réels eux. Il s’agit de devenir un immobile peut-être, de se mouvoir en surcouche d’une posture figée. Mais il ne s’agit en aucun cas de passivité — d’ailleurs le terme ne semble pas non plus convenir au fait de voir.

Ce texte ne donne pas de réponse définitive à cette hypothèse mais propose de réfléchir à ces postures, car cette complexité a causé de nombreuses mécompréhensions, y compris pour définir d’autres termes comme celui d’immersion par exemple.

Visiter demande de percevoir entre le mouvement et l’immobilité, de voir sans être immobile totalement, de comprendre un environnement dans lequel le corps n’est pas en substance.

Michel Serres, Atlas, Paris : Ed. Flammarion, 1977, 288 p.

Jean Louis Boissier, L'écran comme mobile, Les Presses du réel, 2016, 240 p.

FIG 01. Image générée par IA montrant un homme dans un train, regardant son smarthpone