Sage

Qui a la capacité de comprendre et de juger justement toutes choses (a vieilli).

Qui se conduit selon une loi morale ou selon sa conscience.

Qui juge, se conduit selon la prudence, avec prudence.

Dont la conduite ou le comportement est plein de modération; qui est éloigné de tout excès, exempt de passion.

Docile, discipliné.

La sagesse bascule. De la connaissance et de l’expérience qui permettent de juger et de réagir convenablement à une situation ; à la docilité et au respect inconditionnel des règles religieuses, politiques et sociales. Le terme semble apparaître en français en 1050 dans les textes de la Vie de Saint Alexis pour désigner une personne « instruite et savante ». Déjà chez les Grecs Anciens, le sage est celui qui se distingue par sa connaissance, son érudition. En 1140, Geffrei Gaimar l’emploi dans son Histoire des anglais pour parler d’une personne « juste ». C’est en 1170 que la définition du terme varie dans les écrits de Chrétien de Troyes (Grec et Énide) lorsqu’il parle d’une jeune femme « sage », entendue ici comme « réservée ». Il l’utilisera également dans l’ouvrage Conte du Graal mais pour désigner « celui qui a une connaissance juste des choses ». Le terme prendra ensuite le sens de « maîtriser ses passions », jusqu’à la déclinaison au 16e siècle que nous connaissons aujourd’hui de « se tenir sage », ne pas être turbulent ou capricieux. Aujourd’hui les deux définitions cohabitent mais glissent dans le temps : nous dirons d’un enfant qu’il doit se tenir sage, donc être discipliné, et d’un ancien qu’il est sage, qu’il a assez vieilli pour obtenir la connaissance. Si j’étire cette idée, lorsqu’une entité gouvernementale tente d’assagir sa population, de la garder disciplinée, c’est qu’elle considère que son peuple ne l’est pas assez, qu’il n’a pas le savoir nécessaire pour être juste, autrement dit qu’il se conduit comme un enfant. J’extrapole mais c’est toute l’ambiguïté de ce terme et de notre sujet.

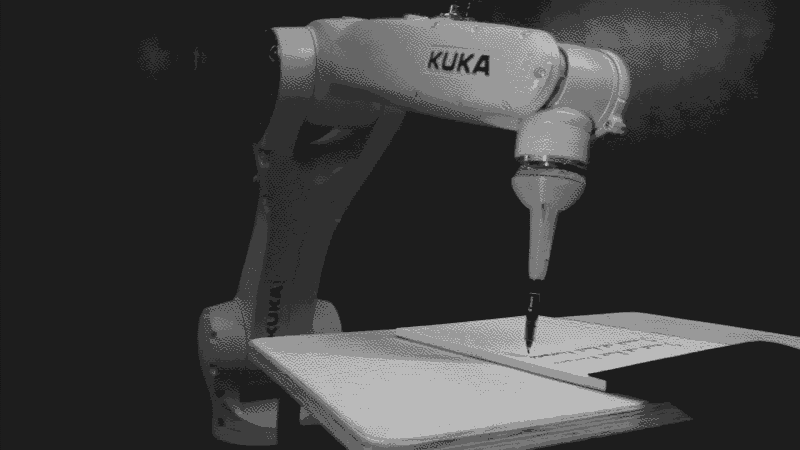

Cette ambiguïté se retrouve justement au plus jeune âge dans l’éducation des enfants. À ce stade, les deux termes sont souvent confondus, entre l’enfant sage — qui ne doit pas déroger à la règle — et l’enfant en apprentissage. L’artiste Filipe Vilas-Boas interroge cette problématique dans son travail The Punishment, installation constituée d’une table d’écolier et d’un bras robotique orange de la marque Kuka qui écrit sur une feuille « I must not hurt human » (voir Fig. 02). Le robot est ici punit en prévision d’une erreur éventuelle, comme un écolier, il apprend par la punition, il doit connaître les règles qu’il ne peut dépasser.

Les espaces virtuels, le web en premier lieu, semblent justement à ce stade de basculement. Ils se situent entre espaces de partage infini de la connaissance humaine et espaces de contrôle et de répression systématique de la parole. L’entraînement des intelligences artificielles en est un exemple certain, entre volonté de créer des objets au savoir infini et censure systématique de sujets. Dans son ouvrage Atlas of AI, Kate Crawford étudie cette question en analysant la classification comme une étape technique d’organisation de la connaissance afin d'entraîner les machines, autant qu’une étape de prise de pouvoir sur la connaissance en la réorganisation et en l’orientant. Je la cite :

« In their landmark study of classification, Geoffrey Bowker and Susan Leigh Star write that "classifications are powerful technologies. Embedded in working infrastructures they become relatively invisible without losing any of their power." Classification is an act of power, be it labeling images in AI training sets, tracking people with facial recognition, or pouring lead shot into skulls. But classifications can disappear, as Bowker and Star observe, "into infrastructure, into habit, into the taken for granted." We can easily forget that the classifications that are casually chosen to shape a technical system can play a dynamic role in shaping the social and material world. » (Atlas of AI, p. 127.)

En partant de différents exemples (Amazon et IBM notamment), l’autrice nous décrit ici comment la classification devient un outil de maîtrise du savoir et des corps. Justement à la frontière de la terminologie, les programmes dit d’IA se situent entre la sagesse, la connaissance et le contrôle.

En 2019, l’artiste anglais Jake Elwes commence une nouvelle série. Il décide d’entraîner une IA de reconnaissance faciale avec une nouvelle base de données composée de 1000 portraits de personnes transgenres, genderfluid et drag. Il créé alors un premier résultat qu’il nomme Zizi — Queering the Dataset (voir Fig. 01) qui donnera lieu à la création du personnage Zizi avec lequel l’artiste réalise des performances entre humain et IA. Ce premier projet rendu au format vidéo montre le résultat de cette tentative de « queering », une image jamais figée qui montre des morceaux de visages, des personnes aux genres indéfinissables et aux formes et couleurs constamment mouvantes. Le programme peine à reconnaître les visages, cherche des codes ou des régularités sans jamais y parvenir. L’artiste lutte alors contre la classification et sa binarité (de genre mais pas que) et les effets sur nos sociétés désormais conçues pour ne fonctionner qu’à partir de données et de leur traitement.

Zizi devient la représentation du bug dans le système, de l’irrégularité anti-classification et d’une forme de résistance à travers une sage désobéissance.

CNRTL, définition de sage, consultez ici

Kate Crawford, Atlas of AI. Power, Politics, and the Planetary Costs of Article Intelligence, New Haven: Yale University Press Book, 2021, 327 p.

Filipe Vilas-Boas, The Punishment, 2017

Jake Elwes, Zizi - Queering the Dataset, 2019

FIG 01. Jake Elwes, Zizi - Queering the Dataset, 2019

FIG 02. Filipe Vilas-Boas, The Punishment, 2017